La travesía

Después de conocer aquel lugar, nada sería lo mismo.

Era adolescente aún entre los estudios y las fiestas, ya sabía pasarlo bien, aunque a veces también la embarraba, pero iba con cuidado. Se dio cuenta de que bastaba con quererse un poco como para no hacer nada de lo que después se tuviera que arrepentir.

Inocente todavía, no se podía quedar en la ciudad en verano, alguna playa cercana por ahí alcanzaba para sentirse de vacaciones. Habría tiempo después para encarar los benditos exámenes. Igual, el dinero siempre fue un límite muy apretado como para perder el control. Ah y quererse al menos un poco...

La escapada veraniega más lejana terminó en Santa Teresa. Fue el primer lugar de Rocha que conoció con 16 años, un éxito. Batida de coco, playa y diversión, la plenitud de una incipiente autocomplacencia. Pero fue sólo placer, no fue amor.

Fue cuando se la jugó. Después de pensarlo tres veces, estaba pasando tan bien que los 102 pesos que estaba guardando para el pasaje de vuelta compraron las últimas batidas de coco, "esa es la mía" afirmaba la canción del verano.

Valió la pena. La pasó bomba, sólo que a la vuelta una lluvia porfiada triplicó el peso de sus pertrechos. Después de muchas horas, y cuando el hambre y el frío quitaban cualquier indicio de placer y autocomplacencia, antes del anochecer un alma caritativa los arrimó a dedo... expreso Montevideo!

Qué más se puede pedir para retomar los estudios, con un año comenzando y los tornillos de la cabeza en su lugar. Y siempre un aprendizaje.

Pasaron unos años y lo que sería un viaje más con amigos lo llevó a Valizas, un pueblo de pescadores también en Rocha.

Los tres amigos encontraron una cabaña sin terminar con paredes, estructura y sin techo.

El lugar ideal. Allí pusieron sus carpas, dormitorio y comedor que alternaban con las caminatas y días enteros en la playa.

El entrepiso del rancho ofrecía noches con vista a un millón de estrellas.

Cierto día en la desembocadura del Arroyo Valizas, un pescador veterano que cruzaba a los turistas con su chalana, al saber que era su primera vez en Valizas le preguntó si había hecho la travesía.

La travesía?

El arroyo cuando desemboca en el mar riega la falda del Cerro de la Buena Vista, postal inconfundible del lugar. El cerro es sólo el comienzo de un micro mundo, un ecosistema que ni imaginaban que existía. El pescador sugirió que, si decidían conocer el camino místico, que salieran temprano porque el viaje a pie era largo y agotador. Seducidos por andar "el camino místico de La travesía", no muy convencidos, se fueron a dormir con aquello en la cabeza. -Tá, mañana vemos- dijeron.

Al día siguiente, el mismo pescador los cruzó en su chalana porque el arroyo estaba crecido por la última lluvia del verano, lo suficiente para ser peligroso. Si no, si está bajo, lo cruzás a pie.

Una vez en arena firme, dice que tendrían que atravesar "dunas de arena fina con un balcón al océano virgen"; emprendieron la subida al Cerro de la Buena Vista usando como sendero la línea entre la sombra y la luz de la duna.

El sol los vigiló durante toda la escalada, a las risas, y no les sacó el ojo de encima.

A medida que subían, la altura del cerro arenoso crecía de forma directamente proporcional al sentido de su nombre. El viento soplaba más fuerte porque era alto, haciendo de la arena viajera, finos alfileres insistiendo en sus pieles. Porfiado como el sol e incisivo como mosquito.

La cima del cerro les regaló la comprensión cabal de su nomenclatura, la exacta envergadura de las aguas, la misma intensidad de las arenas y exacto sabor del yodo, aire salado.

Luna blanca y celeste sobre el Atlántico ya daba un mensaje que entenderán más tarde, y el sol en el cenit preparándose para inaugurar la tarde del lado del Arroyo Valizas serpenteando hacia el mar, todo eso ya era propiedad de aquellos ojos.

Sed. Hambre. Pasando la próxima duna harían un picnic. Rocas en la arena, grandes eran la única sombra posible. Pasaron un rato, tomaron algo, comieron, fumaron. Rieron, comentaron las bellezas avistadas y retomaron viaje. De repente, del otro lado de la duna, una lagunita. Sí, agua. Un micro oasis en medio del micro desierto. Agradecidos, chapotearon y rieron como gurises chicos. Siguieron camino. Más adelante se sucederían los charcos turquesa alternando entre dunas en medio del aparente desierto. Más vestigios de las últimas lluvias de enero.

La próxima escena podría haberse visto solamente en la obra de un Salvador Dalí criollo que hubiese pintado los paisajes uruguayos bajo los efectos de la absenta, mate amargo, todo mezclado. Pero no. En ese lugar y para los locales, es lo más normal: vacas en la arena. Campo con playa. Pasto, arena y vacas; gaviotas, rocas, lobos marinos, mar y vacas pastando. En la playa. No es que fueran tantas, pero fuera de contexto hasta la unidad es exceso.

También se depararon con restos de antiguos galeones, esqueletos oxidados emergiendo de la arena, sepultados por el tiempo, cuyas historias se remontan a siglos. La victoria de la naturaleza sobre el coraje humano, explotaciones interrumpidas, expediciones menguadas. El mar y su ley. La tierra y su caos.

El veterano pescador les habló de la geografía del cerro, donde la travesía comenzaba: un tridente. Una península rocosa con tres puntas. Llegando a la última punta, tomando un descanso de tanta arena, sol, viento y vacas, bajaron a la playa. Virgen, solitaria y desierta. "No hay guardavidas, así que cuidado con el mar" había dicho paternal el pescador. Tanta naturaleza fue celebrada de la forma más naturalista posible; uno corrió al agua, chapuzón y sin pensarlo, sacó su traje de baño que para no perder, se lo puso de collar. Como una tácita invitación a la liberación, los otros dos también corrieron, chapuzón y traje de baño como collar uno, y de sombrero, el otro. La sensación de desnudez rodeado de un mar solitario, flotando como en un frío líquido amniótico, fue mágica; miedo y placer se mezclaban. Pequeñez y fragilidad frente a la majestuosa y omnipresente naturaleza. Inconscientes...

Al salir del agua sacaron sus collares y se vistieron. Menos el que quiso sacar su sombrero porque ya no lo tenía.

Como vino al mundo, mirando al horizonte vio la luna tomar color, hacerse más blanca.

No fue necesario improvisar un taparrabos con su camiseta pues uno de ellos llevaba traje de baño y short. Así protegió su dignidad.

Y así inauguraron la tarde.

Siguieron camino. Olor a lobos marinos muertos en la playa, putrefactos, se hacía cada vez más presente (insoportable?) gracias al viento que soplaba más fuerte. La virazón estaba empezando. La mejor parte de la aventura también.

El sol bajaba, ya no dolía ni cegaba.

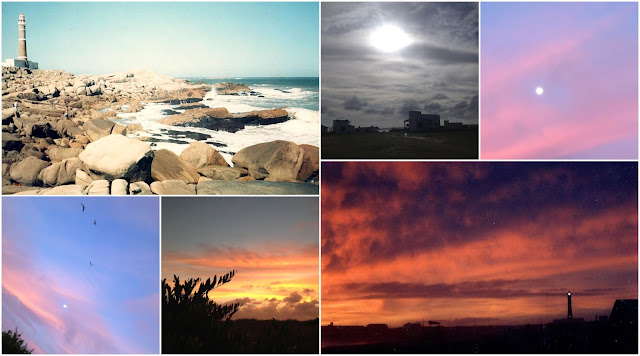

Por eso fue posible avistar un faro liderando el horizonte y atrayendo la mirada al pueblito que lo rodeaba.

Era el Cabo Polonio.

Ni vacas en la arena, ni playas vírgenes, ni naturismo espontáneo, tampoco dunas monumentales o sol más caliente, luna diurna o mar verde, tampoco arroyo serpenteando hacia el mar, ni pescador paternal ni todo eso junto era recompensa suficiente para La travesía.

El Cabo Polonio era la conquista mayor, el premio simbólico, inesperado y único de un enero que les regaló la aventura del hallazgo y el goce de una naturaleza casi inexplorada.

Pero aquel mensaje estaba todavía por revelarse.

Llegando a la Playa de los pescadores -o La Calavera-, por fin pudieron lamer sus heridas solares y beber de la fuente marrón la amarga bendición burbujeante de lo que comúnmente llamamos cerveza. Comieron cualquier pavada, unos refuerzos de mortadela, todo era nuevo. Todo era especial.

Era el mítico almacén El Zorro. Había caballos que se paseaban por los senderos de arena y pasto mientras los artesanos que allí vendían en sus improvisados puestos, miraban el sol caer. Autos estaban ausentes. Imponente el faro, ciclope de cabeza giratoria, empezaba a calentar su ojo todavía dormido.

Un breve paseo por un pueblo perdido dentro del mar, un puñado de casitas desparramadas por la península de rocas, arena y pasto, sin luz eléctrica o agua corriente, fue más que suficiente para enamorarse de un lugar sólo imaginable en sueños, en la tierra de lo imposible. El sol caía sobre la Playa Sur y el cielo era un espectáculo renovado; cielo, atardecer, no eran novedad. Pero ahí, en el Cabo, era fantástico. Luego de la paleta fuego, anaranjados pasaron a ser rosados, celeste era anaranjado y nada permanecía, todo se transformaba en matices fríos, para ser siempre glorioso (aquí la adjetivación pierde gracia, son como los albatros de Baudelaire). De todos modos, se podría decir que no era tanto la mezcla -otra vez la mezcla- de emoción sobrecogedora con una angustia, estupor, incredulidad y gratitud, sino más bien la incapacidad de entender cómo eso estaba sucediendo justo ahí, sin nadie haber avisado, sin que pareciera real y al mismo tiempo tan natural y gratuito.

Como si todo eso fuera poco para alguien, todo el cielo les cayó lentamente encima, regado por todas las estrellas del universo -tantas como las incertezas de nuestra torpe existencia- el faro, cíclope con su mirada de fuego proyectado al infinito, llamando cada vez más la atención, creaban un concierto nuevo, fresco y total, la primera noche en el Cabo. La primera que vivió y vio y lo enamoró. Sí, no fue sólo placer.

El aire se enrarecía y no paraba de soplar. El sonido del viento constante traía el grito incesante de lobos marinos en pleno apareamiento, una de las colonias más grandes del mundo del animal que dió inicio a las actividades humanas en la península algo más de cien años atrás.

Callaron.

Negro, profundo, oscuro y vasto el cielo. Entre destello y estrella, entre luz y sombra entendieron el mensaje que aquel fantasma redondo les dio unas horas antes sobre la cima del Cerro de la Buena Vista.

Por fin se reveló el sentido final de aquella travesía. Ya se manifestaba entre la danza de colores atardecidos y luceros bohemios, pero alcanzó todo su esplendor -como cuando llega la respuesta justa y calla la pregunta que no quería callar- cuando llegó al cenit, incendio blanco en el cielo, ni el cañón de luz que el faro disparaba sobre el horizonte podía distraer cualquier atención que ella capturaba.

La Luna.

LUNA. Límpida, Única, Nítida, Ancestral: L. U. N. A.

Mágica, trágica, solitaria. Años luz que la vista transformaba en un camino mucho más corto. Sol nocturno, sola, fría, romántica, atractiva, sensual, enceguecedora Luna. Todo se detuvo por un instante de reflexión. El faro marcaba nos recordaba el paso del tiempo, reloj de luz.

Y no volvieron a Valizas.

Cómo abandonar un espectáculo como ese.

Donde el faro y una luna de enero, reinaban en el cielo y se disputaban el horizonte. En que todas las estrellas se reunieron para poblar el cielo. Ese cielo. Donde la paz y la naturaleza se multiplicaban por todos los rincones de la existencia.

Todo era especial. Cualquier cosa era especial. Cómo no enamorarse. Cómo no querer volver. Repetir la poesía de esos días. Quién diría, nunca olvidaría la Luna mística de aquel enero, aquel verano, aquella travesía.

Sol

Lobo

Faro

Cabo

Duna

Luna

"Mística luna de enero

Llena de matices blancos

Rodeada de bohemios luceros

Con sutil encanto

Oscuro fondo vacío

Siempre lleno de incertezas

De luto y callado frío

Sideral espacio de inmensa belleza

Lentamente muerte el sol

La luna va tomando color

El aire se enrarece

Y no para de soplar

Te escucho respirar.

De alguna manera siempre me las ingenié

Para llevarla al cielo, a las estrellas.

Donde la vista, según ella,

es un camino muy corto para poder llegar".

Su primer amor fue ese lugar al que tuvo, a cualquier precio, que regresar.

Pero el aire tenía algo raro, era como si la tierra pudiera respirar.

Era como extrañar alguien que nunca conoció.

Sentir la falta de alguien que nunca llegó.

Después de conocer ese lugar, nunca nada fue lo mismo.

Comentarios

Publicar un comentario